予実管理

店主の担当する人事戦略部は人事企画と人材開発の2つの課レベル組織から構成されていた。メンバーは営業から移動してきた1人を除き、課長含め全員が中途採用である。

一緒に仕事をしはじめると、違和感を感じるようになるのに時間はかからなかった。大きな原因は2つ。年間計画がないのと、組織&メンバーの目標が連鎖していないのであった。

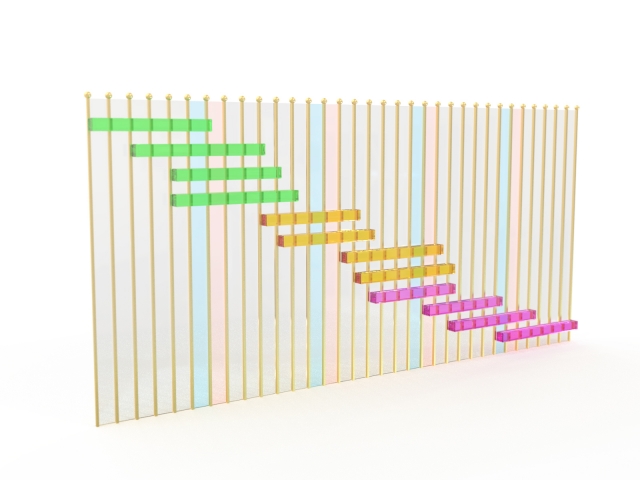

前職では全社の中期計画が各本部、部とブレークダウンされ、部の中期計画に基づいてい課レベルの施策ならびに組織目標、そして年間計画が策定されていた。

その課レベルの施策と目標が各メンバーに割り当てられ、個人の目標管理シートが完成する。

各メンバーは個人目標と日常管理と呼ばれる各自の担当業務を踏まえ、年間の活動計画を策定する。メンバーの計画を集約したものと、課の年間スケジュールは一致するように調整され確定となる。

課長や部長は、その年間活動計画を四半期、月度、週単位のサイクルで進捗管理を行い、PDCAを回していく。計画に遅れが出ればその原因を確認し、挽回策を打って計画どおりに仕事をすすめていく。いわゆる予実管理というやつだ。

ところがこの年間計画がないのである。それではメンバーはどうやって仕事をしているのか?各自の担当業務のカレンダーがなんとなくあるだけ。課長さんもその全体像を把握していない。メンバーにお任せなのである。

担当業務以外はというと、上司である役員さんなどから指示されたり、頼まれたりした仕事に都度対応しているのみといった状況であった。

これでは部長としての仕事である、中長期視点での変革や担当領域の体質強化もできない。なにせ計画がないので、実績がよかったのか、悪かったのか判断ができないのである。

さっそく人事部門の役割定義と中期的なビジョンを策定。それをベースに部の3ケ年の中期計画と単年度計画を書き上げ、メンバーに説明した。いままでそのような話を聞いた経験のないメンバーたちは、状況がよく理解できない様子であった。

それも無理はない。会社全体として目標連鎖という発想やそれに基づく管理といった仕組みがないのである。

この目標の連鎖については、着手し始めた人事制度の見直しにおいて、評価制度に組み込まれていた目標管理制度にインストールしていった。

また2つの課においては、週ごと、月ごとに計画に対する進捗管理のミーティングを行ってもらい、その結果を月次で確認するようにした。

こういった仕事のやり方を変えて、組織のメンバーにインストールしていくには、仕組み化してOJTで一緒にやっていくしかない。そう考え実行し、徐々にではあるが定着していったのであった。