6-12.スケジュール管理

読者のみなさんはすでにご自身のスケジュール管理について、なんらかの方法で管理されていると思います。ですがここでもやはり基本は大切です。まずは基本を押さえたうえで、自分流にアレンジするのと最初から理論も知らずに自己流でいくのでは、効率面で雲泥の差です。ここでは、そのスケジュール管理の基本的考え方について、見ていきたいと思います。

スケジューリングのポイントは以下の3つです。

- 中・短期計画と連動させる

- タスクの時間を見積る

- 開始日と納期を決める

スケジューリングの基本は、中期計画→年間計画→四半期計画→月間計画→週間計画→日ごとのスケジュール、タスクと行動という順に作成します。まず部門の中期計画を全社の中期目標をもとに作成します。

この段階で部門の中期計画がスケジュールとして各年度ごとに割り振られます。これで、部門の各年度における方針管理の施策が明確になります。ここまでは通常部課長クラスが作成します。

それを踏まえて部門の年間計画をつくるわけですが、まず、定常業務と半期や1年ごとといった定期的なイベントのスケジュールを作成し、それを見ながらできるだけ職場の負荷を平準化させるよう調整し、施策のスケジュールを入れていきます。この段階からは各担当者も参画し、職場の年間計画を固めていきます。

これで月間計画が固まりますので、今度はメンバーのみなさんが各自の週間、日々の計画に落とし込み、個人レベルでの月間計画が確定します。

今度はみなさんが、自分の月間計画をベースに担当する方針管理の目標を達成するための施策とそれをタスクに細分化して、優先順位をつけていきます。

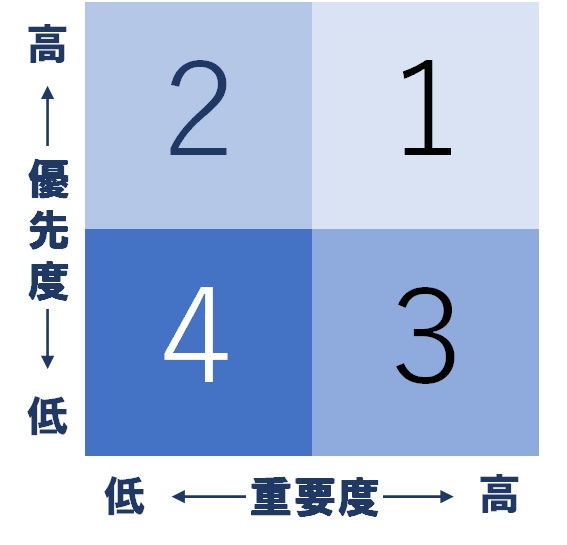

タスクの優先順位には「重要度」と「緊急度」があり、それを勘案して決定していきます。次にそれぞれのタスクにどのくらいの時間が必要なのかという時間を見積もります。そして各タスクの納期から逆算して開始日を設定し、それらをツールに記載することで、タスクのトリガーが明確化されます。

優先順位の具体的な判断方法は、まず「緊急度」と「優先度」をそれぞれタテ軸とヨコ軸にとり、4つの象限に分類します。

第1象限は、どちらも高いというタスクです。この象限が増えると、仕事や時間に追われるようになります。この象限に入るタスクを少なくすることで余裕のある時間管理ができるようになります。

第2象限は緊急性はあるがそんなに重要ではないタスクです。ついつい後回しにしたくなる気持ちはわかりますが、ここは集中してイッキに片付けてしまうのがコツです。

第3象限は急ぎではないものの、重要なもっとも時間をかけて取り組みたいタスクです。ついつい放置してしまい第1象限に入ってしまいがちなので、時間管理のキモといってもいいところになります。

第4象限は仕事の合間や気分転換に片付けたいタスクになります。隙間時間を有効に活用しましょう。

この優先順位付けのポイントは、タテ軸の緊急度は時間管理次第でみなさん自身でコントロールがある程度可能だということです。要するに時間管理の良否で第1象限と第3象限を行き来しますので、上手にコントロールしていきましょう。

具体的なツールは、みなさん自身が使いやすいものをチョイスすることをおススメします。デジタル派、アナログ派、併用派さまざまだと思いますが、そのツールを使うこと自体が楽しくて、気分が上がってくるものがいちばんだと思います。

最後に、将来昇進したり、異動で仕事の内容が大きく変わったり、役割が変わったりしたときには、ぜひツールの見直しを検討してみてください。とくにスケジュール管理のツールは、フォーマットによって得意不得意な領域がありますので、そのようなタイミングがきた際には検討をおススメします。