コミュニケーションのむずかしさ

最近仕事の中で伝えるということのむずかしさを痛感させられることが続いた。こちらはしっかりと説明しているつもりなのだが、相手の受け止めとリアクションは期待とまったく違ったものになっていた。

店主はコミュニケーションの定義を「相手に自分の意図を伝え、それが理解され、相手が行動してくれて期待どおりの結果を得ること」と考えている。

ひとつ目の出来事はクライアントの新しく管理職になった方々に、自身の組織メンバーに対して経営理念と日常の仕事と経営理念をつなげ、行動できるようにすることを目的にどのような施策を行えばいいか、というイベントのお手伝いをさせていただいたときのことだ。

そこでまず管理職に対し、これまで自身が理念を体現した仕事上の行動をピックアップし、それを「物語」にしてメンバーに語ってもらうことをテーマにした。

その説明を数か月前に時間をとって対面で行い、物語を考えてきてもらうように宿題を出したのだが、数回セッションを持ってもまったくこちらの意図したものは出てこなかった。

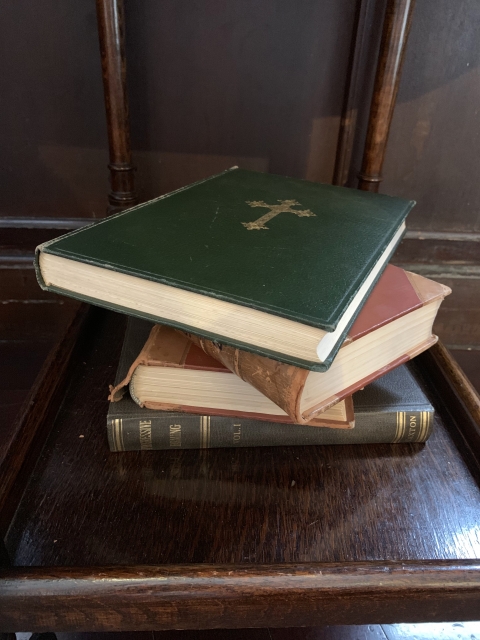

「物語」といえば小説や映画、もっとわかりやすく言えば聖書のようなストーリーをイメージして伝えたのだが、結果はパワーポイントの資料に経営理念の解説が書かれているようなものであった。

これでは何度やっても結果が変わらないと考え、店主はクライアントの人事責任者に頼み1対1のセッションをセットしてもらった。

そこで「対話」を通じながらこちらの意図することを気がついてもらうように進めていくと、40分以上経ってようやく期待する話を語りはじめていただいた。

最初の説明からスタートしてからトータル3~4時間くらいの時間をこの物語を語ってもらうために費やした。そのくらいコミュニケーションというものはむずかしい。

その直後、ほかのクライアントでも同じことが起こった。一緒に読み込んでディスカッションの材料にしているテキストである人事関連の書籍の解釈であった。

文章の捉え方がまったく違っていたのである。こちらでも対話で質問を繰り返しながらその文章の内容について、本人の気付きを引き出し、理解を深めていただいた。

本というものは、読みさえすれば誰でも同じ認識になるだろうと考えるのは、やはり危険である。文章の意味どころか単語の意味すら違って捉えてしまう。その結果文章全体では全く違ったものをイメージしているのだ。

同じような経験は過去にもあった。店主は新卒入社6年目の年、系列の部品メーカー3社合併を経験した。当時はひとつの会社になれるよう、すべてのルールを統一する作業をすすめた。

旧会社の担当者同士の打合せでは、人事管理の基本的な単語、たとえば休日出勤とか代休、出張など普通に使うような単語の定義が三社間でまったく違っていたことに驚かされた。

同じ単語を使いながら議論を進めていっても話が噛み合わず、話を深掘りしていった結果、それら単語の定義が各社によって全く異なっていることに気がついたのだ。

会社のルールだからやむを得ない面もあるが、今回のケースのように一般的な概念では単語や文章から思い浮かべるイメージは十人十色であり、その結果どのような認知をしているのか確かめながら進めないと齟齬がおきてしまう。

これでは前述のコミュニケーション、つまりこちらの意図を理解し、期待する行動や結果を得ることはむずかしい。

仕事がうまくいかない原因の95%はコミュニケーションミスだと考えている。この簡単な会話や業務指示、お願いなどの双方の認識をひとつにするといった作業がとても重要なのだ。

あらためて基本的な原則を痛感させられた出来事であった。